Kirchliche Bildungsarbeit in Transformationsprozessen oder Warum die Kirche Ungewissheit lehren muss

Am 20.11.2025 hatten der Fachbereich Religionsunterricht und Schule und der Fachbereich Elementarpädagogik der EKM zu einer gemeinsamen Tagung in das Felicitas-von-Selmenitz-Haus in Halle eingeladen.

Gemeinsam mit Erzieherinnen, Gemeindepädagoginnen, kirchlichen und staatlichen Religionslehrkräften sowie Studierenden der Martin-Luther-Universität Halle sollten bisherige Veränderungsprozesse in der kirchlichen Bildungsarbeit reflektiert und Zukunftsoptionen ausgelotet werden.

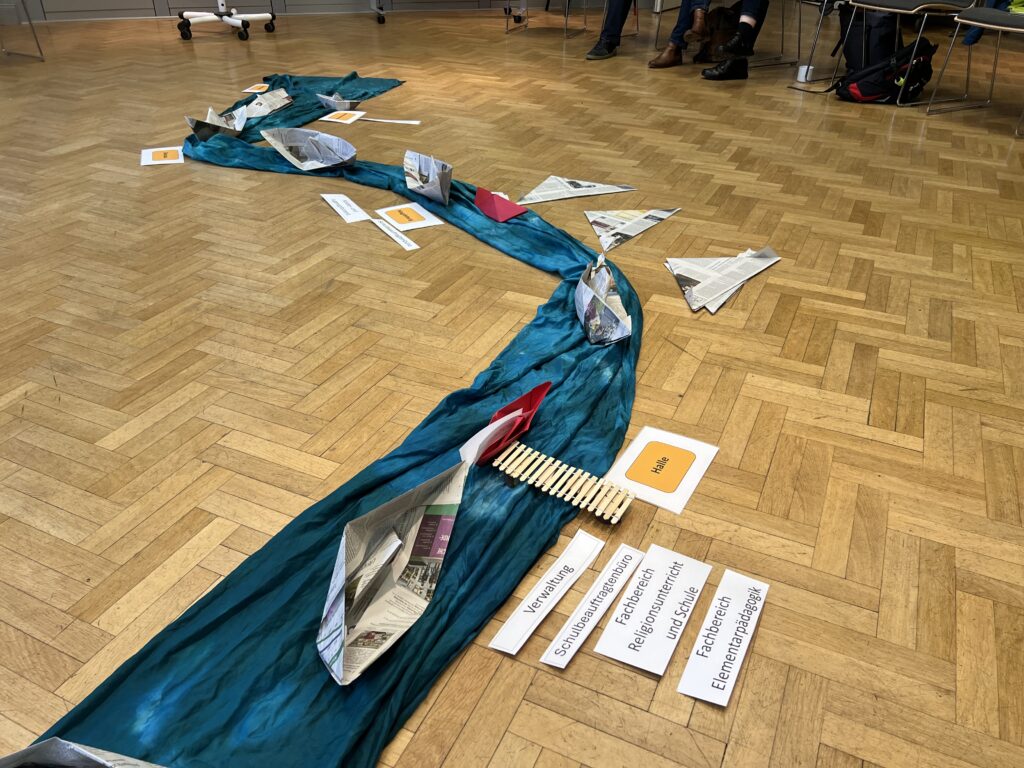

Fast 50 Teilnehmende waren der Einladung gefolgt. Mit einem visualisierten Rückblick auf die Arbeit des Pädagogisch-Theologischen Instituts an den Standorten Neudietendorf und Drübeck wurden berufsbiografische Bezüge deutlich. Kirchliche Bildungsarbeit in Thüringen und Sachsen-Anhalt war, ist und wird ohne die Menschen in den Regionen nicht denkbar sein.

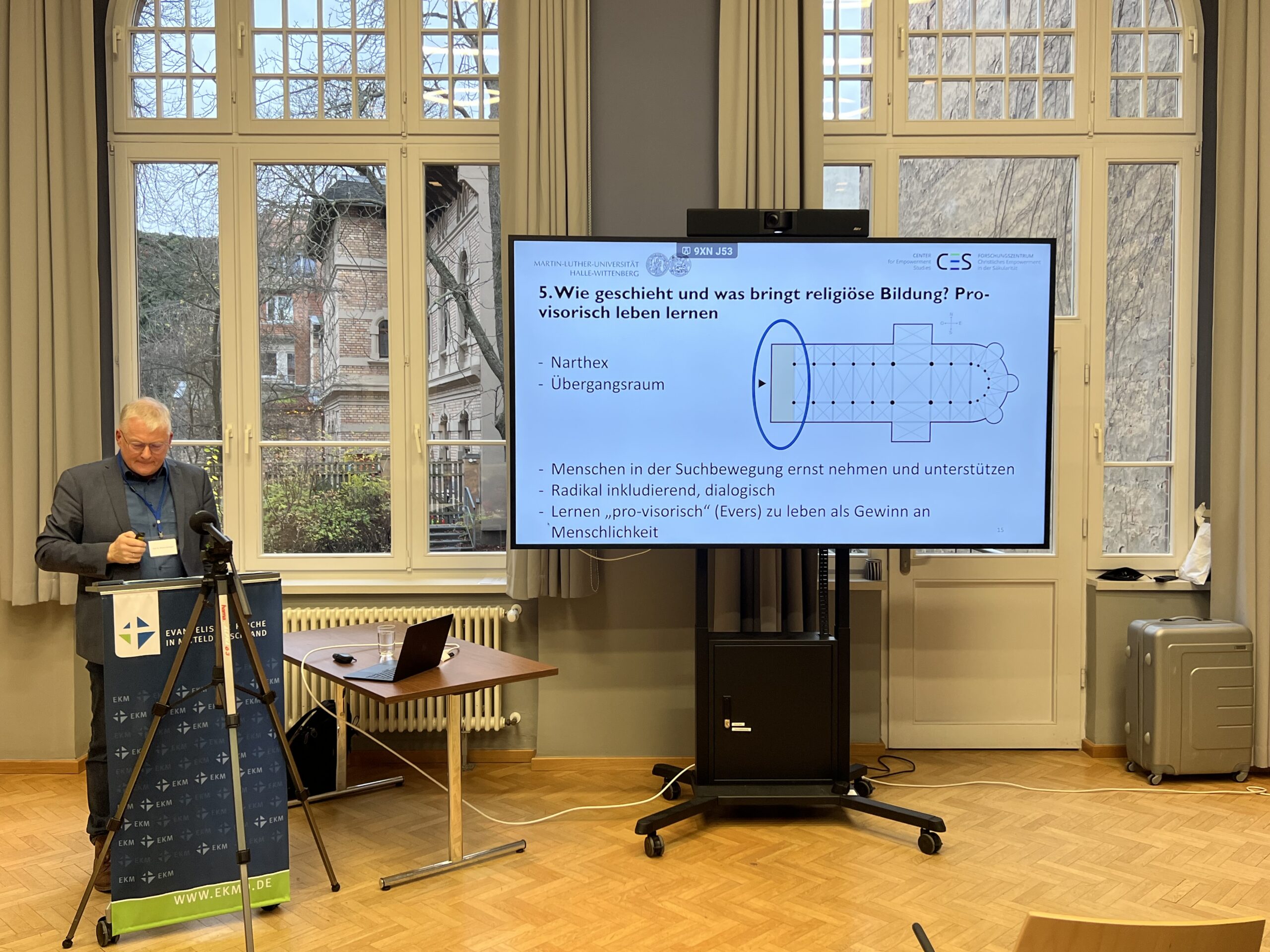

Im Zentrum der Veranstaltung standen Überlegungen und Impulse von Prof. Dr. Michael Domsgen, Universität Halle, die im Plenum und in berufsübergreifenden Gruppen diskutiert wurden.

Hier ein Mitschnitt und die Zusammenfassung seines Vortrags.

Zur Vertiefung: „Erneuert euer Denken!“ Auf der Suche nach Transformationskompetenz: Studientag an der Theologischen Fakultät, 21. Januar 2026

Im Angesicht des Verlusts: Warum die Kirche Ungewissheit lehren muss

Der Theologe und Religionspädagoge Dr. Michael Domsgen stellte einen tiefgreifenden „Verlust” des Fortschrittsnarrativs in Gesellschaft und Kirche fest. Inmitten massiver globaler und kirchlicher Herausforderungen – von Klimawandel über Demokratieverlust bis hin zum Rückgang der Kirchenmitgliedschaft – fehle eine „glaubhafte Erzählung, wie es mit der Zukunft weitergehen kann.”

Seine zentrale These:

Die Angst vor Verlust dominiert die Hoffnung auf Fortschritt. Diese Konstellation sei aber gerade dazu geeignet, die „Grundperspektiven religiöser Bildung” neu zu beleben.

Zukunftskompetenz statt Vorhersage

Domsgen betonte, dass Bildung in unsicheren Zeiten nicht darauf abzielen dürfe, bessere Vorhersagen zu treffen, sondern darauf, den „Umgang mit Ungewissheit zu schulen.” Er forderte die Entwicklung einer sogenannten „Futures Literacy” (Zukunftskompetenz). Dies bedeute, zu lernen, „wie man zukünftig denkt,” anstatt eine bestimmte Zukunft zu lernen.

Dafür seien fünf Schlüsselkompetenzen nötig, darunter:

Kritisches Denken, um eigene Annahmen zu hinterfragen.

Das Aushalten von Ambiguität (Umgang mit Unsicherheit).

Kreativität und Improvisationsfähigkeit.

Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit.

Perspektivenwechsel und Empathie.

Gottesperspektive als Zuversichtsargument

Die christliche Tradition biete dafür eine eigene „Krisensprache und Zuversichtsargumente.” Anstatt die Bedrängnisse zu verschweigen, würden biblische Texte sie „unverhüllt wahrnehmen” (Apokalyptik). Das zentrale biblische Menschenbild sei, dass „Umkehr und Umdenken möglich sind.” (Mk 1,15) Dies ermögliche es Menschen, an jeder Stelle ihres Lebens „neu anzufangen.”

Domsgen übersetzte die Gottesdimension für eine säkulare Welt: Gott sei ein wichtiges Wort „für unser Nichtwissen und für das, worüber wir nicht verfügen.” Die Geschichten von Jesus Christus erzählten, wie man „möglichst klug und geschickt mit diesem Nichtwissen mit Gott umgehen” könne.

Bildung als Transformation

Pädagoginnen und Pädagogen verstünden christlich motiviertes Lehren und Lernen als Transformationsprozesse. Ausgelöst durch „Krisenerfahrungen”, führe dieser Prozess zu einem „Anders Werden und Andersdenken.”

Solch ein Ziel der religiösen Transformation müsse klar benannt werden:

ein Zuwachs an „Freiheit und Sinnperspektiven” sowie an „Humanität und Solidarität.”

Für diese pädagogische Arbeit nutzte Domsgen die Metapher des Narthex (des Vorraums byzantinischer Kirchen): Religiöse Bildung sei ein „Übergangsraum”, der „nicht vereinnahmt, sondern offen hält.” Sie sei eine „Einladung zum Fragen, nicht eine Einweisung in fertige Gewissheiten.”

Kirche muss „provisorisch leben”

Im Blick auf die Kirche warnte Domsgen vor der „Verringerung der Handlungsmöglichkeiten,” die zur Erstarrung führe. Er zitierte Markus 1,15 als Kernbotschaft: „Denkt um und vertraut der Frohbotschaft.”

Gewinn an Menschlichkeit

Die Konsequenz für die Institution sei klar: „Raus aus der Selbstbespiegelung hinein in die Begegnung mit Menschen.” Die größte Lernaufgabe für die Gegenwart sei es, das Provisorische der menschlichen Existenz nicht als Mangel, sondern als „Gewinn an Menschlichkeit” zu erkennen und zu erleben.

Schlussendlich gelte das große Evangelium:

Menschen können „immer wieder umdenken und neu anfangen.”